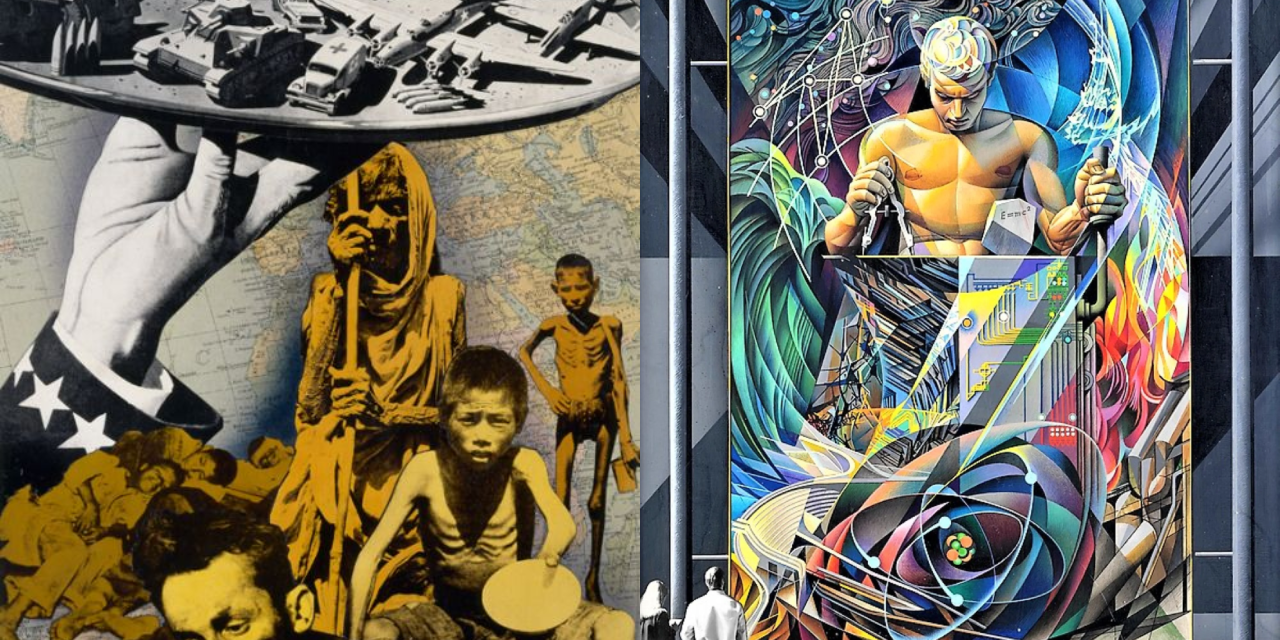

Imagen: Josep Renau; «Regalo para pueblos hambrientos» (A gift for hungry peoples, 1956) y «El trabajador del futuro en el socialismo» (Der zukünftige Arbeiter im Sozialismus, 1969)

Por André R. Serrano, Licenciado y estudiante de Magister en Filosofía, ex-estudiante libre de Ingeniería Comercial (Universidad de Chile)

Desde la caída de la URSS hace más de 30 años la izquierda global ha quedado desorientada, a la deriva, sin un camino o proyecto a seguir. Esto en ningún caso significa que durante el siglo XX no haya habido cientos de problemas, críticas, distanciamientos, y todo tipo de variaciones respecto de la vía soviética, pero al menos servía como imagen (por supuesto imperfecta y sumamente problemática) de la posibilidad de una sociedad post-capitalista. Imagen que, aunque probablemente dista de la experiencia real, servía como repositorio de la imaginación política, sobre la posibilidad efectiva de una sociedad alternativa más allá de la utopía.

¿En qué cree la izquierda hoy? Suponiendo que aún tenga sentido hablar de “izquierda” y que el grupo al que nos referimos con esa palabra tenga creencias reales. Al menos en gran parte de occidente la izquierda —prefiero por el momento dejar de lado la experiencia China— en el peor de los casos ha reconocido como inevitable el “no hay alternativa”, y ha asumido no sólo el capitalismo, sino el así llamado neoliberalismo (una versión mucho más extremista del mismo, y que sufrimos en nuestro país con fuertes consecuencias) como la única sociedad realmente posible. En algunos casos ha podido disfrazarse de socialdemocracia, en los mejores la ha logrado desarrollar. Hay otros pocos proyectos que han intentado ir más allá, ya sea con el llamado “Socialismo del siglo XXI”, el cual tiene más del fracaso propio del siglo XX que de socialismo, y en otros se ha hablado vagamente de “Socialismo Democrático”, sin hacer mayores especificaciones.

Chile no es la excepción a todo esto. Para los grupos identificados con la izquierda la desorientación que hubo en los primeros años de la transición fue grande, quizás exceptuando algunos optimistas de la Concertación que creían, quizás con buenos motivos, en que las promesas de a) Vuelta a la Democracia, b) Justicia y Reparación en Derechos Humanos, y c) Derechos Sociales, se podrían cumplir de manera más o menos completa. Todos sabemos la historia posterior, a pesar de que los críticos de la Concertación sean muchas veces incapaces de demostrar sin exagerada gimnasia mental cuáles eran las alternativas concretas cuando al frente estaba una de las derechas más fuertes y mezquinas del continente.

Pero la desorientación nunca se fue del todo, entramos en un bucle político, una especie de día de la marmota¹ de alternancias de gobiernos con muchas promesas y poco poder efectivo para realizar los cambios que la ciudadanía demandaba. Esto también fue parcialmente debido al excesivo poder que aún mantenía la derecha, incluso en gobiernos de la Concertación. Allí fueron los famosos tres cerrojos de la constitución de Guzmán reformada ya por Lagos el 2005: 1) Sistema binominal 2) Quorum calificados imposibles de alcanzar en materias relevantes y 3) Tribunal Constitucional. Una vez quitado el sistema binominal se inició la posibilidad de inclusión de otros grupos políticos en el congreso, siendo el ejemplo paradigmático el Frente Amplio, quienes por lo demás llegaron (exceptuando a Boric) con un pacto implícito con la ex Concertación.

Dijimos que esto era solo una parte del asunto a nivel institucional, otra parte importante, de la que prácticamente no se ha discutido, es el sistema (hiper)presidencialista que ordena la política chilena y también consagrado en la constitución. Incuestionado tal vez por la crianza de generaciones tras generaciones que leían sobre el fracaso parlamentarista en el país a inicios del siglo XX, presente en los libros de historia colegiales; aún con todo, es momento oportuno para recalcar que el presidencialismo chileno ha sido un lastre desde hace al menos 15 años.

A grandes rasgos el problema es simple. Un candidato presidencial se postula y sale electo con un programa. Pero si, como suele pasar, no tiene mayoría parlamentaria, entonces no tiene poder para legislar en favor de tal programa sin negociar con su oposición (aunque sea minoritaria y no tenga ninguna voluntad de avanzar y producir cambios). Los electores, naturalmente, ven así frustradas sus expectativas, pues necesitan respuestas concretas y relativamente rápidas. Para empeorarlo, el sistema presidencial hace prácticamente imposible destituir a un presidente para armar un nuevo gobierno en medio de una crisis, sin el riesgo de generar una crisis aún mayor. Piñera I terminó el 2011 con los estudiantes marchando en las calles, sin poder, pero gobernando, Bachelet II terminó con el escándalo de su hijo y sin mayoría parlamentaria, Pinera II terminó con el estallido del 2019 y sin mayoría parlamentaria. Apruebo Dignidad terminó con la derrota del proyecto constitucional, sin fuerzas sociales y sin mayoría parlamentaria.

A lo anterior podemos sumar aquello ya conocido antes y después del así llamado estallido social: aumento sostenido de la percepción de la desigualdad y abusos, desconfianza en las instituciones, alza sostenida en el costo de vida sin proporción con los salarios (y con eso, un salario real que disminuye), etc. Parte importante de la izquierda parece ver esto sin mayores problemas, a pesar de que tienden a ignorar el problema del sistema político. Lo que hace sorprendente su pésimo desempeño en los últimos meses, allí donde se tenía la mayoría para crear la nueva constitución en la Convención, se decidió cometer enormes errores; en primer lugar anteponer las así llamadas “agendas identitarias” —al quién le queden dudas en qué consisten sólo tienen que revisar el discurso inicial de Elisa Loncón el primer día de convención— frente a los asuntos que podemos caracterizar de económicos o materiales.

En ningún caso quisiera sugerir que asuntos como los nombrados por Loncón no sean relevantes, muchos de los cuales tienen un claro trasfondo también económico, pero no son urgentes en consideración a las necesidades de la mayoría de la población, mayoría que se manifestó en octubre exigiendo Derechos Sociales efectivos (mejoras en pensiones, salud, educación, vivienda), y sueldos suficientes para un vida digna. Por supuesto no eran las únicas demandas, pero con claridad eran las mayoritarias.

La llamada élite política, en su conjunto ya deslegitimada, le ofrece luego al pueblo de Chile una convención constitucional que discutió apurada y con mucha menos prioridad el asunto de los derechos sociales, dándole mayor protagonismo al asunto cuando el desgaste comunicacional ya era evidente. En un contexto así, hay que volverse a preguntar ¿Por qué la izquierda ya no habla de economía? Para qué decir el abandono manifiesto, como un regalo en bandeja para la derecha, de asuntos prioritarios para la población como la seguridad, el control migratorio, desempleo, etc., asuntos probablemente fuera del rango de cosas que debieran discutirse en un espacio constitucional y en este caso, un espacio que sin embargo se vio lleno de discusiones del momento que fueron sumamente improductivas.

Hay muchas razones por las que sucede lo recién descrito. Malos diagnósticos de base que temen de revisarse. Mucho voluntarismo (creer que la pura voluntad sirve para avanzar o llevar adelante una política) y falta de un horizonte concreto junto a una buena estrategia. Frente a las críticas hay una alta auto-complacencia —en esto se parece haber aprendido de la Concertación— y una moralización extrema del debate. A lo que habría que sumar la fetichización absurda de la protesta (como si fuese un fin en sí misma) o la tibia crítica hacia la violencia nihilista (como si no impactara directamente en las vidas de la clase trabajadora y fuera de suyo incuestionable moral y estratégicamente).

En resumidas cuentas, la adhesión irreflexiva a un conjunto de símbolos —ignorando además algunos de los cruciales como la noción de Patria—. Banderas y eslóganes alejados de cualquier sentido común y de medidas prácticas orientadas a la transformación de la vida cotidiana. Mucha estética y poca política. No necesitamos parecer radicales para que así nuestros adversarios se asusten y bloqueen con toda su fuerza y nos hagan impotentes. Necesitamos, de hecho, mostrarnos amables, pragmáticos, dejar que el adversario se relaje y preocuparnos por realizar efectivamente nuestro programa. Eso es ser estratégico, salvo que algunos sigan más preocupados de lo que dice su “izquierdómetro”, de sus pequeños grupos de afinidad y del cielo de las buenas intenciones alejadas de la realidad concreta.

¿Qué hacer? En primer lugar, escuchar las críticas, de amigos y enemigos, absteniéndose de intentar respuestas cómodas del tipo “era imposible hacer otra cosa”, “la derecha y los medios de comunicación nos sabotean”, “las críticas son malintencionadas”. etc. Para la izquierda incluso pareciera que de toda derrota se puede hacer un triunfo moral: “perdimos, pero éramos los buenos”. Siempre la culpa es de los malos (siendo que deberíamos dar por sentado que harán todo lo posible por derrotarnos), con muy poco que pensar de nuestros propios (en realidad grandes) problemas y limitaciones. Hay que revisar nuevamente los diagnósticos sobre el malestar social, complementarlos y pensar a largo plazo.

Falta, luego, un horizonte integrado de propuestas, no un simple catálogo o lista de cuestiones bajo el rótulo de Estado de Bienestar o el conjunto de derechos sociales que queremos, como si ello no implicara también complicados mecanismos de financiamiento que habría que definir claramente y que hay que proyectar con claridad y responsabilidad. Además, otro sistema político que no sólo requiere la legitimidad de una constitución sino que, ante todo, eficacia. Esto último sólo se podrá hacer con gobiernos que tengan alguna capacidad de gobernar, lo que requiere al menos de poder legislativo que comparta un programa básico.

Mientras sigan los panfletos y vaguedades seguiremos sin dar respuesta a lo que el pueblo chileno demanda, y la incapacidad para hacer sentido a las mayorías mejorando efectivamente la calidad de vida sólo podrá traer mayor desconfianza en la política institucional. Cosa que al final, en último caso, nos lleva al fortalecimiento de discursos “anti-políticos” tipo Kast, Parisi/PDG como alternativa o apuesta viable para mucha gente y con todo lo que eso puede implicar.

Notas

1. “Groundhog Day (Atrapado en el tiempo en España, El día de la marmota en Chile, Argentina, México y Venezuela y Hechizo del tiempo en el resto de Hispanoamérica) es una película de Cine fantástico (…) de 1993 dirigida por Harold Ramis (…). [Bill] Murray interpreta a Phil Connors, un arrogante meteorólogo de la televisión de Pittsburgh que, mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota en Punxsutawney, Pensilvania, ese mismo día se encuentra atrapado en un ciclo de tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez.” (Wikipedia en Español)