Imagen: columna del Regimiento de Blindados N°2 avanza por el centro de Santiago hacia La Moneda durante el llamado «tanquetazo» (Fuente)

En este ensayo, publicado aquí en tres partes (1. La lucha y la guerra, 2. La oposición (este artículo), y 3. El costo de la conciliación), el sociólogo Ralph Miliband nos entrega su informada y apasionada perspectiva. Escrito en Octubre de 1973, no ha perdido vigencia para estimular y provocar la reflexión. La traducción se debe al sitio Sin Permiso, aunque aquí decidimos guiarnos por la edición que hizo la revista Jacobin Latinoamérica para el caso.

Por Ralph Miliband

Ahora propongo volver a la cuestión de la lucha de clases y la guerra de clases, y a las fuerzas conservadoras que la desataron, con una referencia particular a Chile, aunque las consideraciones que ofrezco tienen una aplicación más amplia, por lo menos en lo que respecta a la naturaleza de las fuerzas conser- vadoras que deben tomarse en cuenta, y que examinaré una por una, relacionándolas con las formas de lucha en las que participan estas distintas fuerzas:

(a) La sociedad como campo de batalla

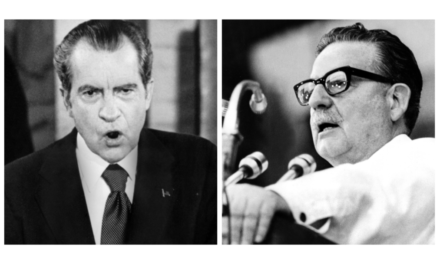

Hablar de “las fuerzas conservadoras”, como lo he hecho hasta aquí, no implica la existencia de un bloque económico, social o político homogéneo, ya sea en Chile o en cualquier otro lugar. En Chile, entre otras cosas, fueron las divisiones entre elementos de las fuerzas conservadoras las que hicieron posible la llegada de Allende a la Presidencia.

Aun así, y tomando debidamente en cuenta estas divisiones, es necesario recalcar que un aspecto decisivo de la lucha de clases lo acometen estas fuerzas como un todo, en el sentido de que la lucha ocurre en toda la “sociedad civil” y no tiene frente, ni un foco específico, ni una estrategia en particular, ni una organización o liderazgo elaborado: es la batalla diaria de cada miembro de las clases media y alta descontentas, cada uno a su manera, y también de buena parte de la clase media baja. Se pelea desde un sentimiento que Evelyn Waugh expresara admirablemente cuando escribió en 1959, recordando los “horrores” del régimen de Attlee en Gran Bretaña después de 1945, que en aquellos años de gobierno laborista “el reino parecía estar bajo ocupación enemiga”.

La ocupación enemiga invita a varias formas de resistencia, y todo el mundo aporta con algo. Esa resistencia incluye a dueñas de casa de clase media manifestándose a través de caceroleos frente al palacio presidencial; dueños de fábricas saboteando la producción; comerciantes acaparando existencias; dueños de periódicos y sus subordinados desarrollando incesantes campañas en contra del gobierno; latifundistas impidiendo la reforma agraria; la difusión de lo que en Gran Bretaña durante la guerra se llamó “inquietud y pesimismo”, o “inquietud y desconcierto” (ciertamente sancionado por la ley): en pocas palabras, todo lo que la gente influyente, acomodada, educada (o no tan bien educada) puede hacer para obstaculizar un gobierno que detesta.

Tomado como una “totalidad no totalizada”, el daño que de este modo puede provocarse es muy considerable, y no he mencionado a los profesionales superiores, los médicos, los abogados, los funcionarios públicos, cuya capacidad para ralentizar el curso de una sociedad, de cualquier sociedad, debe reconocerse que es alta. No se requiere nada muy espectacular: solo un rechazo individual a la legitimidad del régimen en nuestra vida diaria, lo que en sí mismo se transforma en una vasta y colectiva empresa dedicada a la producción de alteraciones.

Cabe suponer que la gran mayoría de los miembros de las clases alta y media (no todos, por cierto) serán irrevocablemente contrarios al nuevo régimen. La cuestión de la baja clase media es algo más compleja. El primer requisito en esta relación es hacer una distinción radical, por un lado, entre profesionales inferiores y oficinistas, técnicos, personal administrativo, etc., y por otro lado los pequeños capitalistas y microcomerciantes. Los primeros son parte integral de aquel “trabajador colectivo” del cual Marx habló hace más de un siglo; y están involucrados, al igual que la clase obrera industrial, en la producción de excedentes. Esto no significa que esta clase o estrato se verá necesariamente a sí misma como parte de la clase obrera, o que automáticamente vaya a apoyar políticas de izquierda (ni siquiera la propia clase obrera); pero sí que existe por lo menos una sólida base para una alianza.

Es mucho más dudoso (de hecho muy probablemente sea falso) que esa base exista en la otra parte de la baja clase media, el pequeño empresario y el microcomerciante. En el artículo citado, Maurice Duverger sugiere que “la primera condición para la transición democrática al socialismo en un país occidental como Francia es que un gobierno de izquierda tranquilice a las clases medias acerca de su futuro bajo el nuevo régimen, de manera de disociarlas del núcleo de grandes capitalistas que están condenados a desaparecer o a someterse a un estricto control”.

El problema aquí radica en lo siguiente: si con clases medias se refieren a los pequeños capitalistas y microcomerciantes (y Duverger deja en claro que él lo considera así), el intento está condenado desde el comienzo. Pensando en ellos, Duverger quiere “que la evolución hacia el socialismo sea muy gradual y muy lenta, de manera de recuperar en cada etapa una parte sustancial de aquellos que tenían temor al principio”. Más aun, a las pequeñas empresas se les debe asegurar que su futuro será mejor que bajo el monopolio u oligopolio capitalista. Es interesante notar, y sería divertido si el asunto no fuera tan serio, que el realismo que el profesor Duverger es capaz de desplegar en relación con Chile lo abandona tan pronto como se acerca a casa. Su escenario es ridículo; e incluso si no lo fuera no existe posibilidad de que a las pequeñas empresas puedan dárseles garantías apropiadas.

No quisiera dar la impresión de estar promoviendo la quiebra de los medianos y pequeños kulaks urbanos de Francia: lo que digo es que adaptar la marcha de la transición al socialismo a las esperanzas y los temores de esta clase es promover la parálisis o prepararse para el fracaso. Mejor no empezar. Cómo manejar el problema es un tema aparte. Pero es importante empezar siendo consciente del hecho de que, como clase social o estrato, este elemento debe ser reconocido como parte de las fuerzas conservadoras.

Sin duda parece haber sido el caso en Chile, particularmente en relación con los ahora famosos 40 mil dueños de camiones, cuyas reiteradas huelgas incrementaron las dificultades del gobierno. Estas paralizaciones, muy bien coordinadas, y muy posiblemente subsidiadas por fuentes externas, ilustran el problema que un gobierno de izquierda debe esperar enfrentar, en mayor o menor medida dependiendo del país, en un sector de considerable importancia económica en términos de la distribución.

El problema, irónicamente, resalta aun más por el hecho de que, de acuerdo con estadísticas de Naciones Unidas, era esta clase media la que más había prosperado bajo el régimen de Allende en relación con la distribución del ingreso nacional. En efecto, pareciera que el 50% más pobre de la población vio incrementarse su parte del total de 16,1% a 17,6%; que el ingreso de la clase media (45% de la población total) aumentó de 53,9% a 57,7%; mientras que el del 5% más rico de la población cayó de 30% a 24,7%. Difícilmente esta es la imagen de una clase media oprimida hasta morir, y de ahí la importancia de su hostilidad.

(b) La intervención de fuerzas conservadoras externas

No es posible discutir la guerra de clases en ningún lugar, muchos menos en América Latina, sin tomar en consideración la intervención extranjera, más específicamente y de manera obvia la intervención del imperialismo estadounidense, representado tanto por intereses privados como por el mismo Estado norteamericano. Las actividades de la ITT han recibido bastante publicidad, así como sus planes de hundir al país en el caos de manera de conseguir que los “militares amigos” llevaran a cabo un golpe de Estado. Por supuesto, la ITT no era la única gran empresa operando en Chile; de hecho, no había un sector importante de la economía chilena que no estuviese integrado, y en algunos casos dominado, por empresas estadounidenses, y su hostilidad hacia el régimen de Allende debe haber acrecentado en gran medida las dificultades económicas, sociales y políticas del gobierno. Todo el mundo sabe que la balanza de pagos de Chile depende en gran medida de sus exportaciones de cobre: pero el precio mundial del metal rojo, que se había reducido casi a la mitad en 1970, permaneció a ese nivel hasta fines de 1972; Estados Unidos ejerció entonces una enorme presión mundial para que se interpusiera un embargo al cobre chileno.

Además, presionó fuertemente y con éxito al Banco Mundial para que este denegara préstamos y créditos a Chile, aunque no era necesaria demasiada presión, ya fuera en el Banco Mundial o en otras instituciones bancarias. Pocos días después del golpe, The Guardian señalaba que “los nuevos anticipos netos, congelados como resultado de la presión estadounidense, incluían sumas que totalizaban 30 millones de libras: todo para proyectos que el Banco Mundial ya había aprobado como dignos de respaldo”. El presidente del Banco Mundial es por supuesto el señor Robert McNamara. Se dijo en su momento que el señor McNamara había experimentado algún tipo de conversión espiritual por el remordimiento que sentía, habiendo sido ministro de Defensa de Estados Unidos, al infligir tanto sufrimiento al pueblo vietnamita: bajo su dirección, el Banco Mundial iría efectivamente en ayuda de los países pobres. Lo que omitían aquellos que intentaron convencernos de esta linda historia es que había una condición: los países pobres debían mostrar la mayor deferencia, y Chile no lo hacía, por las demandas de la empresa privada, particularmente de la empresa privada norteamericana.

Así, el régimen de Allende enfrentó, desde el comienzo, la implacable tentativa estadounidense de estrangular la economía. En comparación con este hecho –que debe considerarse en conjunto con el sabotaje realizado por los intereses económicos conservadores internos–, los errores cometidos por el régimen son relativamente de menor importancia, aun cuando se les echen a la cara vivamente, no solo sus críticos sino también los amigos del gobierno de Allende. Lo verdaderamente extraordinario, contra tales probabilidades, no son los errores sino el hecho de que el régimen resistiera económicamente hasta el fin; tanto más cuanto que fue sistemáticamente obstaculizado por los partidos de oposición en el Congreso cuando quiso tomar las acciones necesarias.

Desde esta perspectiva, la cuestión de si el gobierno de Estados Unidos estuvo o no directamente involucrado en la preparación del golpe militar no es particularmente importante. Sabía del golpe antes que ocurriera, eso es seguro. El ejército chileno tenía vínculos cercanos con el ejército estadounidense. Y sería estúpido pensar que el tipo de personas que manejan el gobierno de Estados Unidos se restarían de una participación activa en un golpe, o de impulsarlo. Sin embargo, lo importante aquí es que durante los tres años previos el gobierno de Estados Unidos hizo todo lo que estuvo en sus manos –en términos de una guerra económica en su contra– para preparar el camino para el derrocamiento del régimen de Allende.

(c) Los partidos políticos conservadores

El tipo de lucha de clases conducido por las fuerzas conservadoras en la sociedad civil al que hice referencia requiere de dirección y articulación política en último término, tanto en el Congreso como en todo el país, si es que va a transformarse en una fuerza política realmente efectiva. Esta dirección la proporcionan los partidos conservadores, y en Chile fue principalmente facilitada por la Democracia Cristiana.

Tal como la Unión Demócrata Cristiana en Alemania y el Partido Demócrata Cristiano en Italia, la Democracia Cristiana en Chile albergaba muchas tendencias en su interior, desde varias formas de radicalismo (aunque los más radicales se apartaron para formar sus propias agrupaciones tras el triunfo de Allende) hasta el conservadurismo extremo. Pero representaba en esencia a la derecha constitucionalista, el partido del orden, una de cuyas figuras más emblemáticas, Eduardo Frei Montalva, había sido Presidente antes de Allende.

Con constante y creciente determinación, esta derecha constitucionalista buscó por todos los medios en su poder –del lado de la legalidad– bloquear las acciones del gobierno y evitar que funcionara adecuadamente. Los partidarios del parlamentarismo siempre dicen que el funcionamiento del sistema depende de que haya cierto grado de cooperación entre el gobierno y la oposición; y sin duda están en lo cierto. Al gobierno de Allende le fue negada esta cooperación por la misma gente que nunca cesó de proclamar su adhesión a la democracia parlamentaria y al constitucionalismo. Aquí también, en el frente legislativo, la lucha de clases se transformó en guerra de clases. Las asambleas legislativas son, con algunas reservas que no vienen al caso aquí, parte del sis- tema estatal; y en Chile el Congreso estaba sólidamente bajo el control de la oposición. También lo estaban otros importantes sectores del sistema estatal, a las que me referiré más adelante.

La resistencia de la oposición, en el Congreso y fuera de él, no asumió sus verdaderas dimensiones hasta la victoria alcanzada por la Unidad Popular en las elecciones de marzo de 1973. Ya en el otoño los antiguos constitucionalistas y parlamentaristas se habían lanzado al camino de la intervención militar. Después del abortado golpe del 29 de junio, el “Tanquetazo”, que marca el comienzo de la crisis final, Allende trató de alcanzar un compromiso con los líderes de la Democracia Cristiana, Aylwin y Frei. Estos se rehusaron, y aumentaron la presión sobre el gobierno. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados, dominada por su partido, aprobó una moción que efectivamente llamaba a las Fuerzas Armadas a “poner término a las situaciones que constituían una violación a la Constitución”. Por lo menos en el caso chileno, no hay dudas sobre la responsabilidad directa que cargan estos políticos en el derrocamiento del régimen de Allende.

Ciertamente los líderes de la Democracia Cristiana habrían preferido ex- pulsar a Allende sin recurrir al uso de la fuerza, y dentro del marco de la Constitución. A los políticos burgueses no les gustan los golpes militares, en buena parte porque los privan de su rol. Pero les guste o no, y a pesar de lo empapados de constitucionalismo que puedan estar, la mayoría se volverá hacia los militares dondequiera que sientan que las circunstancias lo demandan.

Los cálculos que entran en juego en la decisión de que las circunstancias de- mandan recurrir a la ilegalidad son muchos y complejos. Incluyen presiones e instigaciones de diferentes tipos y calibres. Una de esas presiones es la presión general, difusa, de la clase o clases a las cuales estos políticos pertenecen. Il faut en finir, se les dice desde todos los frentes, o mejor dicho desde los frentes a los que ellos prestan atención; y esto importa en la deriva hacia el golpismo. Pero otra presión, que se vuelve cada vez más importante en la medida en que la crisis aumenta, es la de los grupos a la derecha de los conservadores constitucionalistas, que en tales circunstancias pasan a ser un elemento que importa.

(d) Agrupaciones de tipo fascista

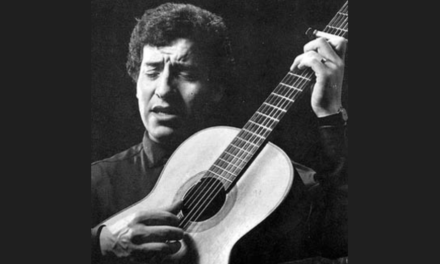

El régimen de Allende tuvo que enfrentar la violencia organizada de agrupaciones fascistas. Esta actividad de guerrilla del ala más extremista de la derecha creció hasta asumir proporciones febriles en los meses previos al golpe; implicó el estallido de instalaciones eléctricas, ataques a militantes de izquierda y otras acciones de ese orden que contribuyeron enormemente a la sensación general de que de alguna manera había que poner fin a la crisis. Aquí también, acciones de este tipo, en circunstancias “normales” de conflicto de clases, no tienen un significado político muy importante, ciertamente no el de amenazar a un régimen o siquiera dejar muchas marcas en él; si el grueso de las fuerzas conservadoras permanecen en el ámbito constitucionalista, las agrupaciones de tipo fascista permanecen aisladas, incluso la derecha tradicional las rehúye.

Pero, en circunstancias excepcionales, uno se relaciona con gente con la que de otro modo nunca sería visto ni muerto en la misma habitación; uno asiente y da un guiño donde antes un ceño fruncido y una reprimenda hubieran sido casi la respuesta automática. “Son jóvenes”, dicen ahora con indulgencia los adultos conservadores. “Por supuesto, son salvajes y hacen cosas lamentables. Pero mira a quién atacan, y qué esperas cuando tienes un gobierno de dema- gogos, criminales y ladrones”. Así que grupos como Patria y Libertad operaron más y más audazmente en Chile, ayudaron a acrecentar la sensación de crisis y alentaron a los políticos a pensar en términos de soluciones drásticas para acabar con ella.

e) Oposición administrativa y judicial

Las fuerzas conservadoras en cualquier parte pueden siempre contar con el apoyo, la aquiescencia o la simpatía más o menos explícitos de los escalones superiores del sistema público; y es más, de muchos, si no la mayoría, de los miembros de los escalones inferiores también. Por origen social, educación, estatus, vínculos de parentesco y amistad, los escalones superiores, para enfocarnos en ellos, son parte intrínseca del campo conservador; y si ninguno de estos factores sirviera, seguramente algunas disposiciones ideológicas los ubicarían allí.

Los funcionarios públicos de alto rango y miembros del Poder Judicial pueden, en términos ideológicos, estar entre el liberalismo moderado y el conservadurismo extremo, pero el liberalismo moderado, en su cara más progresista, es el último extremo del espectro. En condiciones “normales” de conflicto social, esta situación puede no encontrar una gran expresión excepto en términos del tipo de sesgo implícito o explícito que se espera de esa gente. Pero en condiciones de crisis, cuando la lucha de clases adquiere el carácter de guerra de clases, estos miembros del aparato estatal pasan a ser activos participantes en la batalla, y lo más probable es que quieran aportar su grano de arena al esfuerzo patriótico para salvar a su amado país –ni hablar de sus amados cargos– de los peligros que los acechan.

El régimen de Allende heredó un personal que por largos años había trabajado bajo las órdenes de partidos conservadores, y que no puede haber incluido a mucha gente que viera al nuevo régimen con algún tipo de simpatía. Buena parte de eso cambió con la renovación de personal en cargos de alto rango que impuso el nuevo gobierno, pero aun así, y quizás inevitablemente, dadas las circunstancias, los mandos medios y bajos continuaron siendo ocupados por burócratas tradicionales y establecidos. El poder de esa gente puede llegar a ser muy grande. Puede venir una orden desde lo alto, pero ellos están en buena posición para hacer que no avance, o que no avance lo suficiente.

Para variar la metáfora, la máquina no responde apropiadamente porque los mecánicos a su cargo no tienen un particular deseo de que funcione como se debe. A mayor sensación de crisis, menos voluntad tienen los mecánicos; y mientras menos voluntad tienen, mayor es la crisis. A pesar de todo, el régimen de Allende no “colapsa”. A pesar de la obstrucción legislativa, el sabotaje administrativo, la guerra política, la intervención extranjera, los recortes económicos, las divisiones internas; a pesar de todo esto, el régimen aguanta. Ese, para los políticos y las clases que estos representaban, era el problema.

En un artículo que en este momento quiero comentar, Eric Hobsbawm señala acertadamente que “para aquellos comentaristas de la derecha que se preguntan qué otra opción les quedaba a los opositores de Allende más que un golpe, la respuesta es simple: no hacer un golpe”. Esto, sin embargo, significaba incurrir en el riesgo de que Allende pudiera zafarse de las dificultades que enfrentaba. De hecho, pareciera que, el día previo al golpe, él y sus ministros habían decidido hacer uso de un último recurso constitucional, un plebiscito, que sería anunciado el 11 de septiembre. Tenía esperanzas de que un triunfo plebiscitario hiciera que los golpistas se lo pensaran mejor, lo que le concedería nuevos espacios para la acción. Si perdía, habría renunciado, con la esperanza de que las fuerzas de izquierda algún día estuvieran en un mejor pie para ejercer el poder.

Cualquiera sea el juicio que se haga de esta estrategia, de la que los políticos conservadores deben haber tenido conocimiento, arriesgaba prolongar la crisis a la que estos estaban frenéticos por poner fin; y esto significó la aceptación –de hecho, el apoyo activo– del golpe de Estado que los militares habían estado preparando. Al final, y de cara al peligro presentado por el respaldo popular a Allende, no quedaba más remedio: los asesinos debían ser convocados.

(f) Los militares

Por supuesto se nos ha dicho, una y otra vez, que las Fuerzas Armadas en Chile, a diferencia de todos los otros países en Latinoamérica, eran políticamente neutrales, no deliberantes, constitucionalistas, etc.; y aunque el hecho se ha exagerado, en términos generales era cierto que los militares en ese país no “se mezclaban en política”. Tampoco existen motivos para dudar de que en la época en que Allende llegó al poder, y durante un tiempo después, no querían intervenir y no pensaban en montar un golpe de Estado.

Fue después de la aparición del “caos”, de la inestabilidad política extrema, y de que se revelara la debilidad en la respuesta del régimen a la crisis, que las fuerzas militares conservadoras entraron en acción, y entonces inclinaron la balanza decisivamente. Pero sería desquiciado pensar que su “neutralidad” y “actitud apolítica” significaban que no tenían posturas ideológicas definidas, y que estas no eran definitivamente conservadoras. Como señala Marcel Niedergang, “sea lo que sea que se haya dicho, nunca han existido oficiales de alto rango que fueran socialistas, para qué hablar de comunistas. Había dos grupos: los partidarios de la legalidad y los enemigos del gobierno de izquierda. Los segundos, cada vez más y más numerosos, fueron los que finalmente triunfaron”.

El énfasis de la cita tiene la intención de transmitir la dinámica decisiva de los acontecimientos en Chile, que afectó a los militares tanto como a todos los demás protagonistas. La noción de proceso dinámico es esencial para el análisis de cualesquiera de las situaciones dentro de esta clase: personas que son de tal modo, y que quieren o no quieren hacer esto o lo otro, cambian bajo el impacto de eventos que se suceden muy rápidamente. Por supuesto, mayormente cambian dentro de un cierto margen de opciones, pero en tales situaciones de todos modos el cambio puede ser muy grande. Así, en ciertas situaciones los militares conservadores pero constitucionalistas se vuelven solo más conservadores: y esto quiere decir que dejan de ser constitucionalistas.

La pregunta obvia es qué es lo que produjo el giro. En parte, sin duda, la respuesta se encuentra en la situación “objetiva”, que se percibía como empeorando cada día; también en la presión generada por las fuerzas conservadoras. Pero en gran medida se debió a la postura que adoptó el gobierno en curso, y a cómo se percibió esa postura. Como yo lo entiendo, la débil respuesta del gobierno de Allende al intento de golpe del 29 de junio, su constante retirada ante las fuerzas conservadoras (y los militares) en las semanas subsiguientes, y la pérdida que le significó la renuncia del general Prats, el único general que parecía firmemente preparado para mantenerse junto al régimen, todo esto debe haber tenido mucho que ver con el hecho de que los enemigos del gobierno dentro de las fuerzas armadas (o sea, los uniformados que estaban preparados para un golpe) se hicieran “más y más numerosos”. En estas materias, hay una ley que se mantiene: mientras más débil es el gobierno, más audaces sus enemigos, y más numerosos se vuelven día tras día.

Así fue que aquellos generales constitucionalistas atacaron el 11 de septiembre, llevando a cabo la acción que habían etiquetado –de manera muy significativa a la luz de la masacre de los izquierdistas en Indonesia– como Operación Yakarta. Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia, aquella que concierne a las acciones del régimen allendista, su estrategia y dirección, es necesario recalcar la brutalidad de la represión desatada por el golpe militar, y subrayar la responsabilidad que les corresponde a los políticos conservadores en ella.

Marx, escribiendo inmediatamente después de la Comuna de París, y mientras los comuneros continuaban siendo ejecutados, señalaba con amargura que “la civilización y justicia del orden burgués asoma en su espeluznante luz cada vez que los esclavos y burros de carga de ese orden se levantan contra sus amos. Entonces esta civilización y orden se presentan como manifiesto salvajismo y venganza sin ley”. Sus palabras aplican bien al caso de Chile después del golpe. El semanario Newsweek, no precisamente un medio muy de izquierda, publicó una crónica de su corresponsal en Santiago poco después del golpe, titulado “Slaughterhouse in Santiago” (Matadero en Santiago), que decía lo siguiente:

«La semana pasada me colé por una puerta lateral de la morgue de la ciudad de Santiago, mostrando rápidamente mi credencial de prensa otorgada por la Junta con la impaciente autoridad de un alto oficial. Ciento cincuenta cadáveres yacían en el suelo del primer piso, esperando ser identificados por sus familias. Arriba, pasé por una puerta batiente y allí, en un mal iluminado pasillo había por lo menos otros cincuenta cuerpos, apretados unos con otros, sus cabezas contra la pared. Estaban todos desnudos.

La mayoría habían sido ejecutados con un tiro a corta distancia bajo la barbilla. Algunos tenían el cuerpo ametrallado. Sus pechos habían sido abiertos y luego grotescamente cosidos en lo que presumiblemente haya sido una autopsia pro forma. Todos eran jóvenes y, a juzgar por la aspereza de sus manos, de la clase obrera. Un par de ellos eran mujeres, distinguibles entre la masa de cuerpos solo por las curvas de sus pechos. La mayoría de las cabezas habían sido aplastadas. Permanecí allí por unos dos minutos a lo sumo, luego me fui.

Los funcionarios de la morgue han sido advertidos de que serán enjuiciados por una corte marcial y ejecutados en caso de que revelen lo que ocurre allí adentro. Pero las mujeres que entran a ver los cuerpos dicen que hay entre cien y ciento cincuenta en el primer piso todos los días. Y yo pude obtener un recuento oficial de la morgue de manos de la hija de un funcionario: ella me dijo que, a catorce días del golpe, la morgue había recibido y procesado dos mil setecientos noventa y seis cadáveres”.»

El mismo día en que apareció esta crónica, el Times de Londres comentaba en un editorial que “la existencia de una guerra o algo muy parecido explica claramente la drástica severidad del nuevo régimen, lo que ha tomado por sorpresa a muchos observadores”. La “guerra” era por supuesto una invención de The Times. Habiéndola inventado, continuó observando que “un gobierno militar enfrentado a una vasta oposición armada (¿?) es poco probable que sea muy puntilloso con las finuras constitucionales o incluso con los derechos humanos básicos”. Pero, por si acaso se cree que el Times aprobaba la “drástica severidad” del nuevo régimen, el periódico decía a sus lectores que “debe permanecer viva la esperanza de los amigos de Chile en el extranjero, como sin duda de la gran mayoría de los chilenos, de que los derechos humanos pronto serán plenamente respetados y que el gobierno constitucional será restablecido a la brevedad”. Amén.

Nadie sabe cuánta gente ha sido asesinada en el terror que siguió al golpe, ni cuánta gente todavía va a morir como resultado de él. Si un gobierno de izquierda hubiese mostrado una décima parte de la crueldad de la junta militar, llamativos titulares en todo el mundo “civilizado” lo habrían denunciado día por medio. Tal como está, el asunto fue rápidamente pasado por alto y con suerte sonó el crujido de una semilla cuando el gobierno británico se apresuró, once días después del golpe, a reconocer a la Junta. Lo mismo hicieron otros gobiernos occidentales amantes de la libertad.

Podemos entender que la gente pudiente en Chile compartiera, y más que compartiera, los sentimientos del editor del Times de Londres en relación a que, dadas las circunstancias, no podría esperarse que los militares fueran “muy puntillosos”. Aquí también, Hobsbawm lo explica claro cuando dice que en general “la izquierda ha subestimado el temor y el odio de la derecha, la facilidad con que los hombres y mujeres bien vestidos adquieren el gusto por la sangre”. Esta es una vieja historia. En su Flaubert, Sartre cita una entrada del diario de Edmond de Goncourt del 31 de mayo de 1871, inmediatamente después de que la Comuna de París había sido aplastada:

«Está bien. No ha habido conciliación ni compromiso. La solución ha sido brutal. Ha sido pura fuerza (…) un baño de sangre tal como este, al ejecutar a la parte militante de la población [la partie bataillante de la population], posterga por una generación la nueva revolución. Son veinte años de tranquilidad los que la vieja sociedad tiene por delante si las autoridades se atreven a todo lo que hay que atreverse en este momento.»

Goncourt, como bien sabemos, no tenía necesidad de preocuparse. Tampoco la clase media chilena, si los militares no solo se atreven sino si son capaces –esto es, si se les permite– de dar a Chile “veinte años de tranquilidad”. Una periodista con una larga experiencia en Chile reporta, tres semanas después del golpe, el “júbilo” de sus amigas de clase alta que habían rogado mucho tiempo por que se produjera el golpe. Probablemente estas damas no se preocuparán demasiado por la masacre de los militantes de izquierda. Tampoco lo harán sus esposos.

Lo que al parecer preocupa a los políticos conservadores ha sido la meticulosidad con que los militares han actuado para restaurar “la ley y el orden”. Perseguir y disparar a los militantes es una cosa, como lo es la quema de libros y la intervención de las universidades. Pero disolver el Congreso, censurar la política y juguetear con la idea de un Estado “corporativista” del tipo fascista, como algunos de los generales están haciendo, es otra cosa, y bastante más seria. De modo que los líderes de la Democracia Cristiana, que tuvieron un papel muy relevante en azuzar a los militares, y que continúan manifestando su respaldo a la Junta, han comenzado sin embargo a expresar su “inquietud” por algunas de sus inclinaciones. El expresidente Frei, un tipo resuelto, ha llegado a decir confidencialmente a una periodista francesa su creencia de que “la Democracia Cristiana tendrá que pasarse a la oposición de aquí a dos o tres meses”, presumiblemente después de que las Fuerzas Armadas hayan sacrificado suficientes militantes izquierdistas.

Al estudiar el comportamiento y las declaraciones de hombres como estos, uno entiende mejor el desprecio salvaje que Marx expresaba hacia los políticos burgueses a quienes execró en sus escritos históricos. La estirpe no ha cambiado.

Continúa en la parte 3.