Esta historia es real y comienza a fines de los años 60, en el umbral de los 70.

Una joven empleada doméstica, madre soltera de poco más de 18 años y con un hijo pequeño de tres, trabajaba para una familia de colonos alemanes en el sur de Chile.

En esos años, lo normal era trabajar desde la madrugada hasta bien entrada la noche. A las seis de la mañana ya estaban de pie, y recién a las diez de la noche podían descansar. Más aún para una mujer, cuyo trabajo doméstico cotidiano casi no se consideraba trabajo.

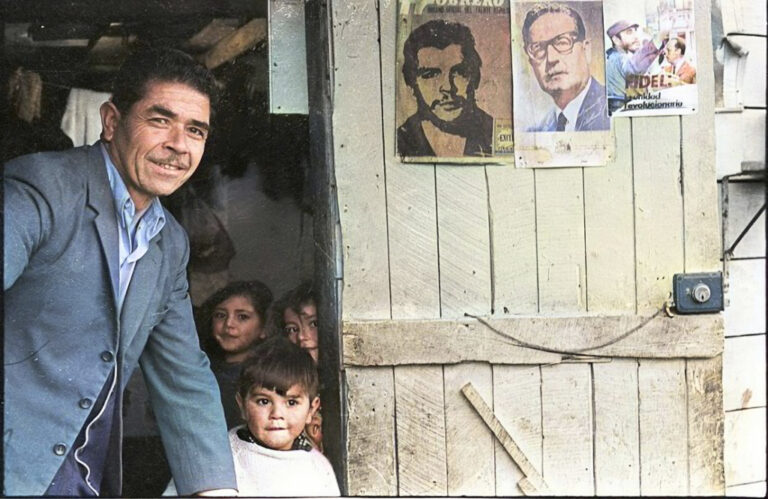

Un domingo por la tarde, la joven, junto a una amiga del campo, se acercó a una pequeña iglesia evangélica ubicada al borde del fundo. A la luz de una fogata, vio que se reunía un grupo de campesinos. Para su sorpresa, no estaban hablando de religión ni predicando, sino conversando sobre sus condiciones laborales. El que lideraba la reunión era el pastor, del que todos aún recuerdan su amable sonrisa y su voz firme. Hablaba con convicción de la necesidad de que el campesino tuviera su propia tierra, y del derecho de sus hijos a estudiar y a tener una vida mejor que la que ellos llevaban.

La joven, con los años, contaría que sintió cierto temor: se rumoreaba que los campesinos querían tomarse el fundo.

Pero esa idea —que su pequeño hijo también tenía derecho a estudiar en la universidad— le quedó dando vueltas. Imaginaba que la universidad era como el hospital de Valdivia, donde había nacido su hijo, y los universitarios eran como aquellos jóvenes amables, estudiantes de medicina, que la trataron con tanto cariño. Recordaba sus manos suaves y limpias, tan distintas de las toscas manos de los peones. Esas eran las manos que soñaba para su hijo.

Pasaron los días, y la joven decidió enviar a su pequeño a vivir con los abuelos. Lo vería cada quince días, cuando tuviera libre su fin de semana. El niño ya era algo independiente y podía quedarse tranquilo con ellos. Fue duro separarse, pero no tenía tiempo para cuidarlo bien con tanto trabajo.

Los patrones se extrañaron de que ya no trajera al niño al fundo. Un día le preguntaron por qué. Le sugirieron que lo trajera de nuevo, para que el muchacho aprendiera a trabajar en el campo y, de grande, se convirtiera en un buen peón. Eran alemanes, un matrimonio amable, que trataba al niño con un cariño algo distante, pero cariño al fin.

La joven los escuchó y respondió con firmeza:

—No lo volveré a traer.

—¿Pero por qué? Aquí va a aprender a trabajar…

—No. Mi hijo va a estudiar. Algún día irá a la universidad —dijo con convicción.

La miraron perplejos. No la trataban mal, pero tampoco creyeron mucho en el sueño de esa muchacha. Pensaron que ya lo pensaría mejor y aprovecharía la oportunidad de criar a un buen peón.

Muchos años después, ese niño —ya en la universidad— le preguntó a su madre de dónde había sacado esa “loca idea” de que él iba a estudiar. Durante toda la enseñanza básica ella fue exigente al máximo. El niño fue el mejor de su clase y de toda la escuela.

Ella le contó que esa idea le quedó grabada el día en que escuchó al pastor rebelde decir que los hijos de los campesinos también podían ir a la universidad. Y le pareció una muy buena idea.

Ese pastor se llamaba Félix. Canuto y comunista. Había logrado una mezcla inusual pero potente entre fe y esperanza. Y con esa convicción arengaba a sus ovejas.

Ese niño recuerda que a fines de 1974 vio cuando Félix regresó al campo, junto a otros campesinos. Los vio bajarse del tren, cabizbajos, flacos, con sus bolsos al hombro. Volvían a sus hogares tristes, silenciosos, humillados.

Habían estado presos desde octubre del ‘73 en la cárcel de Isla Teja, en Valdivia. Se habían tomado un fundo y lideraban un asentamiento campesino.

Decían los vecinos que habían tenido suerte, porque varios, por lo mismo, nunca regresaron.

Félix nunca se recuperó de las golpizas. Tampoco volvió a sonreír igual. Dicen que no quería hablar mucho de lo que había pasado.

A comienzos de los años 80, Félix murió pobre y solitario. La muchacha que se inspiró en él lo visitó varias veces. Ya no trabajaba la tierra: vivía en el pueblo. Su último empleo fue en el PEM (Plan de Empleo Mínimo), un trabajo precario inventado por la dictadura para maquillar las dramáticas cifras de cesantía en plena crisis económica de los 80. Una época dura, donde los pobres se volvieron más pobres y los ricos, ultrarricos.

Esta historia me la cuenta aquel niño, ahora ingeniero, mientras acaricia la foto de esa muchacha, su madre, que ya no está.

—Bendito el día en que mi madre se cruzó en la vida con un comunista —me dice.

—Así con los comunistas —le respondo.